首(頭)が下がったままの状態を放置すると、筋肉が断裂して繊維組織に置き換わってしまい治癒が困難となってきます。そのため早期の診断と早期治療が大切です。

首下がり症とは

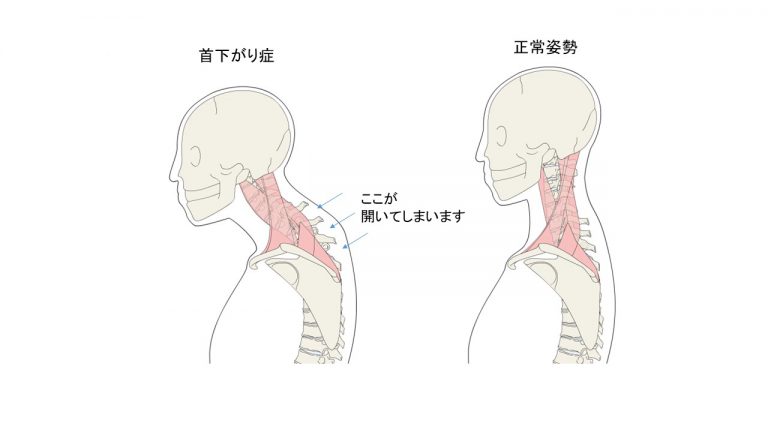

首下がり症は、首から背中をつなげる筋肉の筋力低下によって発症します。

頚椎を支える後ろの筋肉と靭帯の力が弱くなるため、後の骨と骨との間が広がってしまっています。

動画で見る「首下がり症」

首下がり症の症状と原因

顎が胸についてしまう “chin on chest” という状態になってしまうため、前を見て歩くことがつらくなります。

首下がり症の診断と治療、リハビリ

なるべく、発症早期に診断してリハビリをすることが改善につながります。陳旧化(古い傷や痕跡、過去に起こった変化)すると首を持ち上げる筋肉が壊死をしてしまい、リハビリが無効となってしまいます。

ご希望の方は、電話予約をしてから外来受診していただき、診察で入院前に必用な検査を行い、首下がり症の状態を診断し、改善の見込みがある場合はシェアープログラムの適応を相談します。

首下がり症の治療(手術)

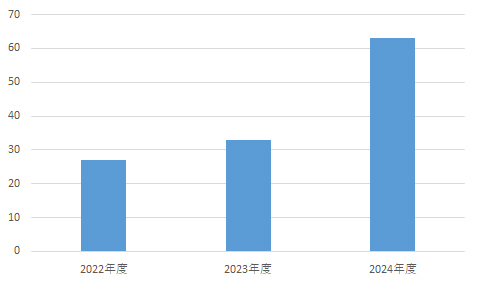

首下がり症の診療実績

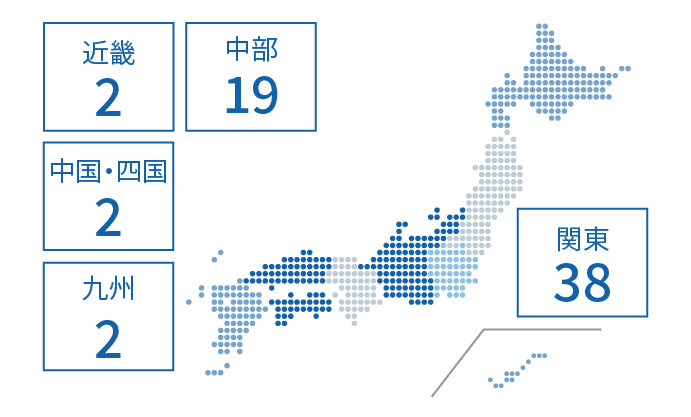

幅広い年代、地域の方を受け入れております。

2022~2024年度 外来患者数推移

2024年度 居住地別患者数

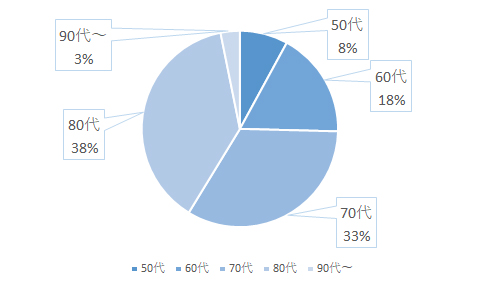

2024年度 年代別割合

よくある質問

原因と発症からの時期によって異なります。パーキンソン病や、向精神薬の内服などが影響することがあるので、原因となる疾患がある場合は疾患の治療の進み具合に関係してきます。はっきりとした原因が無く、加齢でなっている場合では、真下を向いてしまう時間が長いと筋肉が伸びて組織が置き換わってしまうので回復が悪くなります。早期に原因、MRIやエコーで首を支えている筋肉の状態を診断して、装具とリハビリなどをすることが大切です。

はっきりとした原因は不明ですが、パーキンソン病など脳の病気、重症筋無力症など筋肉の病気、筋委縮性側索硬化症などの神経の病気、首への放射線治療の影響、抗がん剤の影響などさまざまな原因が報告されています。INEM(isolated neck extensor myopathy)と言われるはっきりとした原疾患の無い、加齢現象による頚部を起こす筋肉(伸筋群)の筋委縮で発生することも多いと言われています。原因によって治療が異なるのでまず、しっかりとした診断をすることが大切です。

首を支えている筋肉のうち、一番深いところにある姿勢維持筋(ローカル筋と呼ばれます)である頚半棘筋、多裂筋の筋委縮がおこり、それを頭頚部の動作筋(グローバル筋)である、頭板状筋、肩甲挙筋が代償して首をささえている状態となります。そして浅い部分の僧帽筋など頭、頚椎、肩甲骨を包括する筋肉全体にはった感じがひろがってゆきます。起き上がてっている時はchin on chest (顎が胸についた状態)となり、横になると顎と胸の距離が広がり、首の動き自体は比較的保たれています。首を支えている骨や関節、頚髄などの神経に障害が少ないのが頚椎症である頚椎後弯症は、首の動き自体が悪くなり、経過、予後、治療が異なります。しかし、首下がりが進行すると、頚椎症に移行してゆくことがあります。

首下がりの状態を長く続けないことが大切です。首の後ろの筋肉が伸びきって、腱も弛緩してしまうからです。下を向く作業を続けるときは、ポリネックなどをして、首下がりにならないように気を付けましょう。

首下がりの最初の症状は、首に違和感を感じてから1週間から3か月の間で発症し、前を向いて歩けない、上を向きずらい、台所仕事で前かがみをしていると首が重くなる、うがいが不便などで、首の異常を自覚します。進行すると、自分で買い物に行けなくなるなど日常生活の不便が多くなり、上を向いて眠れなくなる、布団で眠ることができずリクライニングが必用となります。さらに進行して歩くときにいっさい前を見ることができなくなると、歩くのがこきざみになり不安定となります。外出することができなくなり、身の回りのことが徐々に自分でできなくなってきます。外出や衣類の片づけなど自分のことが自分で気なくなる前に、なるべく早期に治療を開始することが大切です。

神経などの圧迫が少ないので、異常がないと診断されることが多いですが、よく観察すると、Katzが述べているように頚部伸筋群の変性(特に多裂筋や頚半棘筋の浮腫、萎縮)を認めたり、私どもの観察では、項靭帯の肥厚、弛緩、項靭帯のC7棘突起からの剥離などを認めます。ただし、これらの変化は、通常の加齢性変化でも観察されれることがある所見が多く、どこからが病的であるかを画像のみで診断することは現在のところ困難なので、経過をおって、画像変化を見ることで、異常所見を発見することができます。

東京近郊での受診は下記リンク先(外部サイト)をご覧ください。

診療日

火曜日午前【完全予約制】※まずは遠藤医師以外の整形外科を受診し必要な検査等を行った後、遠藤医師の診察予約となります。お電話にてお問合せください。

脊椎、脊髄疾患について困っていること、不安に思っていることは遠慮なくご相談ください。セカンドオピニオンだけでも結構です。

患者さんにとって一番良い治療を考えていきたいと思っています。

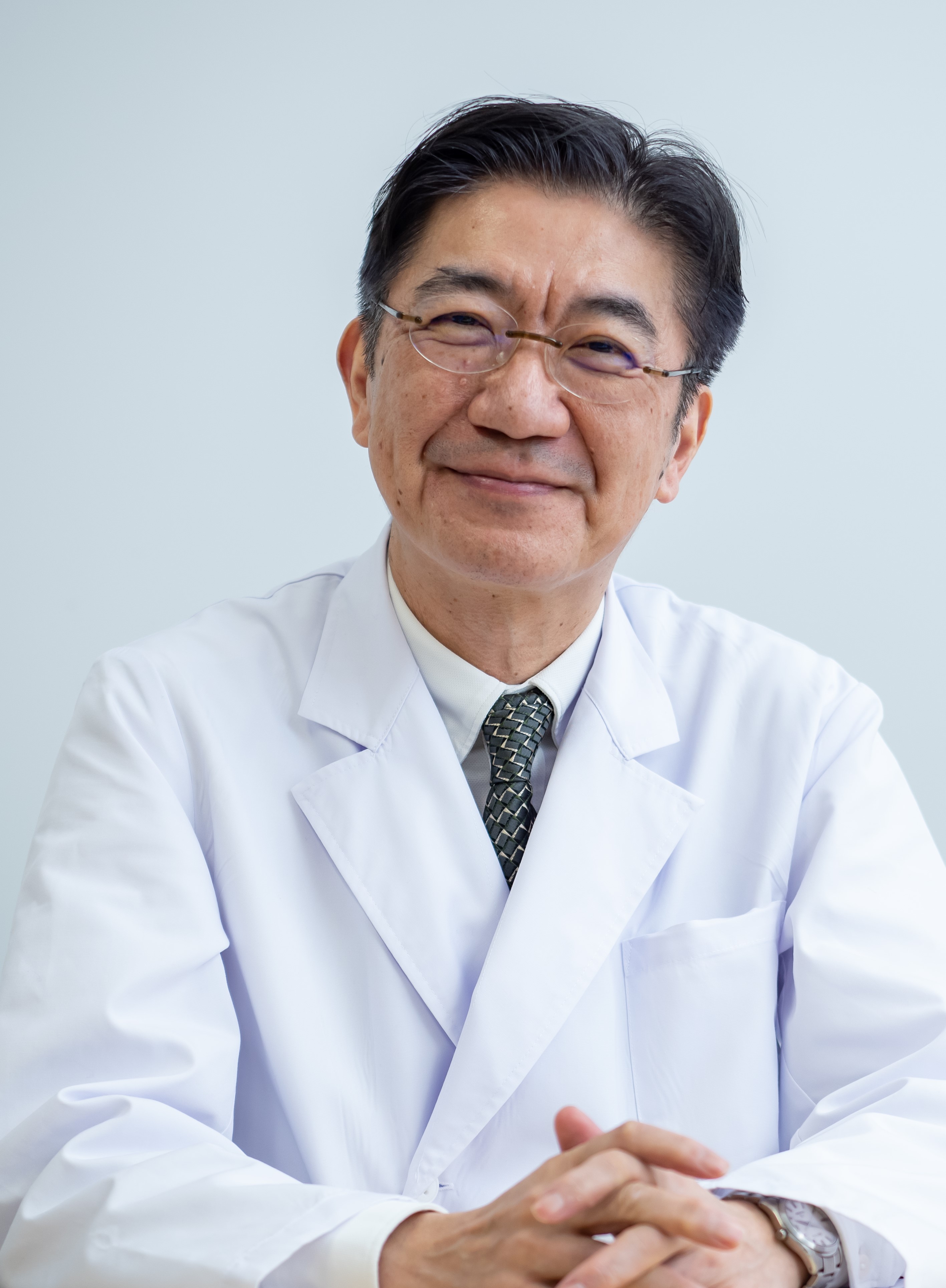

遠藤健司医師 東京医科大学病院教授

外来担当医表

医師紹介

かない ひろし

金井 洋

院長

整形外科一般、脊髄、関節

東京医科大学卒

日本整形外科学会整形外科専門医

よしかわ こうじろう

吉川 光次朗

整形外科部長

整形外科一般、

北里大学卒

日本整形外科学会整形外科専門医

いしかわ しょう

石川 翔

整形外科一般

東京医科大学卒業

東京大学医学部附属病院初期臨床研修医

東京医科大学病院後期研修医

えんどう けんじ

遠藤 健司

整形外科一般、脊椎脊髄、骨粗しょう症、頸椎、腰椎、慢性疼痛

東京医科大学卒

東京医科大学病院整形外科教授

日本専門医機構認定整形外科専門医

日本整形外科学会脊椎脊髄病医

日本脊椎脊髄病学会指導医

こやま たかし

小山 尊士

整形外科一般、足、関節

東京医科大学病院整形外科臨床准教授

日本整形外科学会認定整形外科専門医

日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

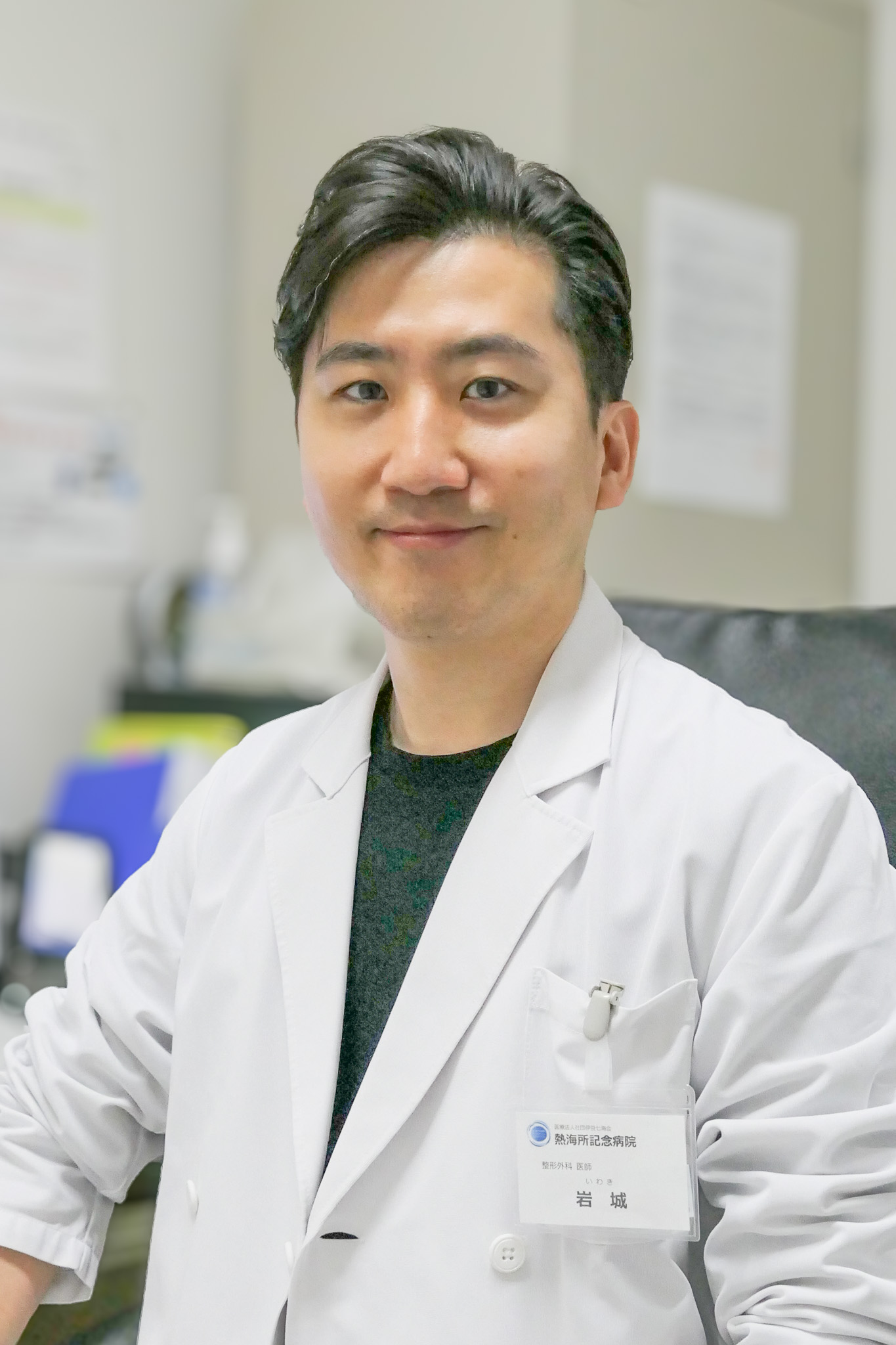

いわき たかひろ

岩城 敬博

整形外科一般、人工関節(股関節・膝関節)

東京医科大学八王子医療センター 助教

日本整形外科学会整形外科専門医

かなざわ けい

金澤 慶

整形外科一般

金澤病院整形外科

日本整形外科学会整形外科専門医

日本整形外科学会認定リウマチ医

日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医

日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

日本内科学会認定内科医

つじ はなこ

辻 華子

整形外科一般

東京医科大学病院整形外科