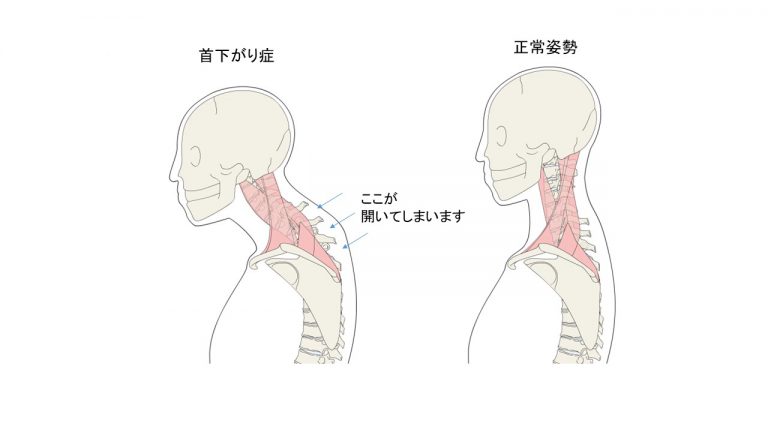

首下がり症とは

首下がり症は、首から背中をつなげる筋肉の筋力低下によって発症します。

頚椎を支える後ろの筋肉と靭帯の力が弱くなるため、後の骨と骨との間が広がってしまっています。

顎が胸についてしまう “chin on chest” という状態になってしまうため、前を見て歩くことがつらくなります。

一時頭を持ち上げることはできるのですがその状態を維持できない「姿勢維持困難症」で、近年、高齢化に伴い増加しております。

急に起こることもありますが、肩が凝っているような違和感から始まり、症状が軽いため最初はなかなか気づけないこともあります。

他人から指摘されてはじめて気づくこともありますが、「首下がり」という病名はあまり知られていないので早期の治療開始が遅れることが多いです。

だんだんと頭部が重く感じるようになるため前にかがんだような状態になり、頭を無理に上げようとすると首や背中に重い感じの痛みを感じますが、横になると消失します。このような状態は、起き上がった状態での日常生活の質を著しく低下させます。前を向いて歩きにくくなったり、洗顔動作、歯磨き、ご飯を飲み込む(嚥下)などの生活基本動作や呼吸するのも苦しく感じる人もいます。

立った姿勢は、首を持ち上げるために腰を使って体を後ろにさげようとするためお腹をつきだした状態となってきます。さらに歩くと頭をあげているのが困難となります。

原因のチェックが大切で、加齢による頚椎症や、加齢以外にも神経や筋肉の病気が原因で起こる場合があります。 主な疾病は、パーキンソン病・ジストニア(筋肉が緊張し続ける)・ミオパチー(筋肉の力が弱くなる病気の総称)などがあります。向精神薬の服用が影響することもあるので注意が必要です。

検査は、採血、骨密度、筋量を計測し、MRIや筋生検(筋肉の組織)、エコーを使用して筋肉の収縮状態を分析することで、診断します。

首(頭)が下がったままの状態を放置すると、筋肉が断裂して繊維組織に置き換わってしまい治癒が困難となってきます。そのため早期の診断と早期治療が大切です。

動画で見る「首下がり症」

まずは自己診断をしてみましょう

各項目3点以上で要注意です。

| 項目1-首がさがっているか | □ 立っていて、3分以上前を見続けられない □ 歩いていると、首が重くなってくる □ うがいができない □ よく、首に手をあてている □ 天井を見ることが困難となってきた □ うつぶせとなると、前が見れない □ 人から、姿勢が悪くなったと言われるようになった |

|---|---|

| 項目2-首下がりからくる体調不良 | □ だるい □ からだがむくむ □ からだが傾く □ 首のつけねがはってくる □ 首から背中がこっている |

| 項目3-首下がりからくる生活の不自由 | □ 歯磨きができない □ 飲み込みづらい □ コップで水が飲みづらい □ 歩くとふらつく □ 手を上にあげるのが大変 □ 前を見ていると疲れて、つい下をむいてしまう □ 信号を見続けて渡るのが疲れる □ 寝返りが不自由 |

| 項目4-神経内科の病気から首下がりがくる可能性 | □ 手が震える □ 歩くのがこきざみになってきた □ 歩くときに足があがらない □ 腰がまがってきた □ 物忘れが多くなる □ 声がだしづらい |

肩こりが首下がりのはじめの症状であることがあります。

最初は、単なる肩こりと思っていたら、少しずつ姿勢が悪くなって、人から首が下がっていると指摘されて気づく人も多いです。

生活習慣が乱れると、生活の自立が困難となり悪循環が生まれます。

肩こり→首下がり→体の不調→生活困難となります。

これらの対策は、原因について診断し、薬やマッサージでなく、早めに診断してリハビリ運動をすることが大切です。

しかし、病気からくる首下がりもあります。項目4が3つ以上あたった場合は、脳や内科の病気が原因のこともあります。神経内科または整形外科のお医者さんに相談しましょう。

診療日

火曜日午前【完全予約制】※まずは遠藤医師以外の整形外科を受診し必要な検査等を行った後、遠藤医師の診察予約となります。お電話にてお問合せください。

脊椎、脊髄疾患について困っていること、不安に思っていることは遠慮なくご相談ください。セカンドオピニオンだけでも結構です。

患者さんにとって一番良い治療を考えていきたいと思っています。

遠藤健司医師 東京医科大学病院教授

外来担当医表

医師紹介

かない ひろし

金井 洋

院長

整形外科一般、脊髄、関節

東京医科大学卒

日本整形外科学会整形外科専門医

よしかわ こうじろう

吉川 光次朗

整形外科部長

整形外科一般、

北里大学卒

日本整形外科学会整形外科専門医

いしかわ しょう

石川 翔

整形外科一般

東京医科大学卒業

東京大学医学部附属病院初期臨床研修医

東京医科大学病院後期研修医

えんどう けんじ

遠藤 健司

整形外科一般、脊椎脊髄、骨粗しょう症、頸椎、腰椎、慢性疼痛

東京医科大学卒

東京医科大学病院整形外科教授

日本専門医機構認定整形外科専門医

日本整形外科学会脊椎脊髄病医

日本脊椎脊髄病学会指導医

こやま たかし

小山 尊士

整形外科一般、足、関節

東京医科大学病院整形外科臨床准教授

日本整形外科学会認定整形外科専門医

日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

いわき たかひろ

岩城 敬博

整形外科一般、人工関節(股関節・膝関節)

東京医科大学八王子医療センター 助教・医長

日本整形外科学会整形外科専門医

かなざわ けい

金澤 慶

整形外科一般

金澤病院整形外科

日本整形外科学会整形外科専門医

日本整形外科学会認定リウマチ医

日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医

日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

日本内科学会認定内科医

つじ はなこ

辻 華子

整形外科一般

東京医科大学病院整形外科